在中国铁路昆明局集团有限公司黄龙山焊轨基地,有这样一位“女焊将”:她以焊花为笔、钢轨为卷,10余年扎根生产一线,于火花飞溅处精准把控钢轨焊接参数,全程17道工序如行云流水,用精湛技艺将百米短轨锻造成500米“长龙”,让钢轨“无缝生长”。她,就是焊轨工程师周兰平——一位用匠心守护“流动中国”的铁路“守关人”。

钢轨,是铁路的“骨骼”,更是高铁安全运行的命脉。然而,鲜为人知的是,每根出厂时仅100米长、重达6吨的原料轨,需经过焊接、精磨等17道严苛工序,方能化身500米长轨铺设于千里铁道。周兰平的“战场”,正是这火花飞溅的焊轨生产线。

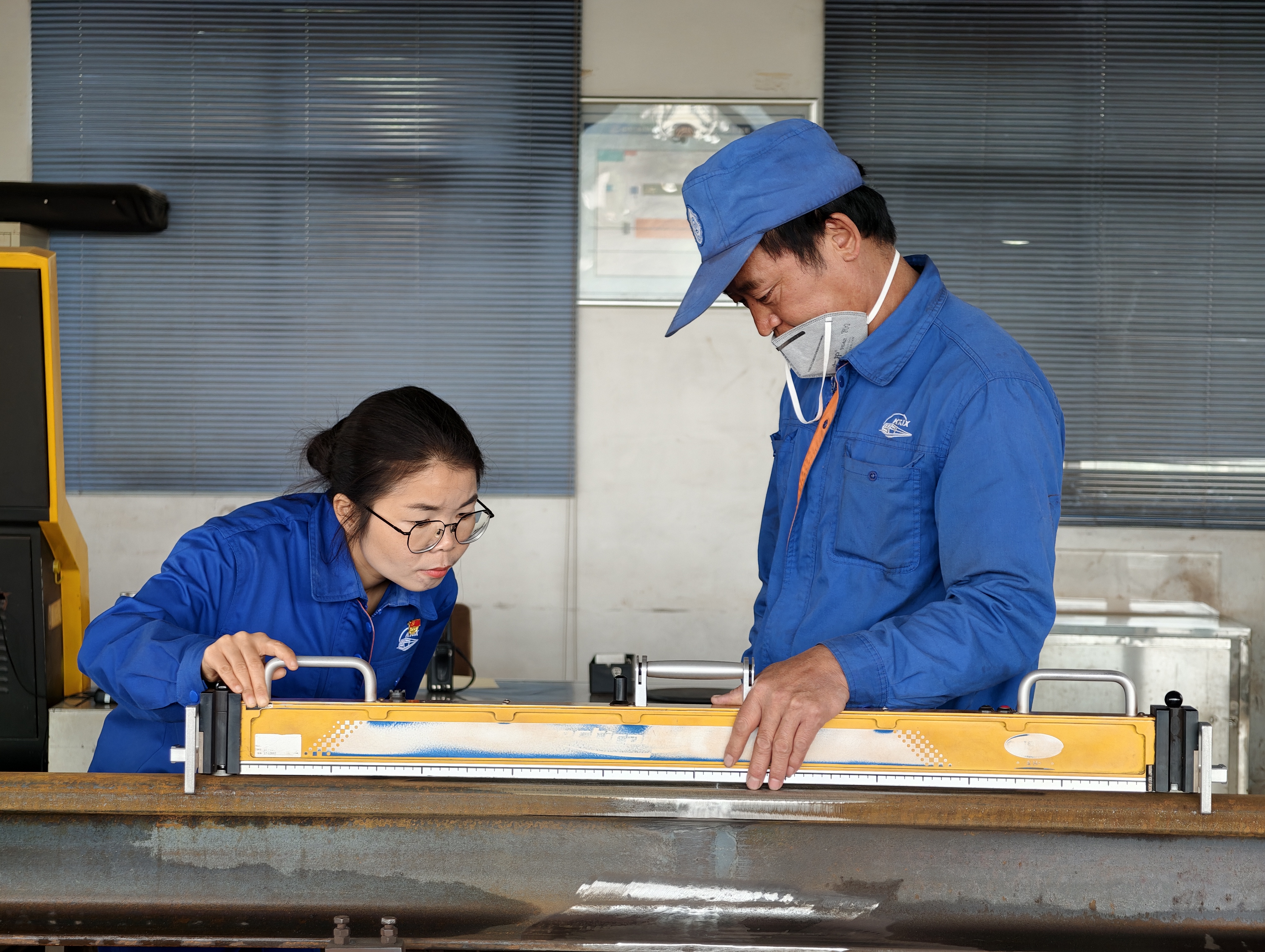

“焊接参数的毫厘之差,都可能让钢轨在时速350公里下成为安全隐患。”这是周兰平常挂在嘴边的话。10余年间,她以生产线为家,每天穿梭于3公里长的流水线间,从原料钢轨的材质分析到断面机理研究,从焊接温度的精准把控到热处理曲线的动态监测,她练就了一双“火眼金睛”。

今年,随着国家“八纵八横”铁路网京昆通道的重点工程——渝昆高铁建设全面提速,这条设计时速350公里、全长约700公里的高铁,对长钢轨的焊接质量提出了近乎苛刻的要求。而此时正值五一劳动节,当大多数人沉浸在节日的欢乐氛围中,周兰平却毅然选择坚守在岗位上。她带领团队迎难而上,针对渝昆高铁高寒高海拔、温差大的特点,创新焊接工艺,从源头上筑牢质量防线。

焊轨生产线上,安全风险往往藏于毫厘之间。今年4月深夜的一天,当周兰平巡检至一台焊机旁时,一阵异样的沉闷声响刺破机器轰鸣——那是钢轨顶锻时发出的“危险信号”。多年的职业敏感让她瞬间警觉:监控屏上,压力曲线正以肉眼可见的速度急剧下降,宛如心电图上的致命波动!

“停机!”周兰平右手如闪电般按下紧急按钮,动作干脆利落。她迅速摘下防护面罩,目光如炬:“焊机氮气囊可能破损,立即排查!”班组人员闻声而动,她却已攀上焊机,弯着腰逐一检查零部件,双手在机械缝隙间细致摸索,汗水浸透工装也浑然不觉。

最终,故障被精准锁定——氮气囊破损导致压力骤降。换上新部件、补充压力值、重启设备……随着熟悉的焊接声再次响起,周兰平紧锁的眉头终于舒展,疲惫的脸上浮现欣慰的笑容。

五一假期期间,焊轨基地的深夜,总有一盏灯为周兰平而亮。当同事们结束作业,她仍在夜色中奔走:在轨料堆放台核对轨条配对误差,在中控室逐项核查作业数据,在成品台反复确认轨条编号……今年以来,她的手机运动软件记录下210万步、1400公里的足迹,相当于在焊轨生产线上“走”完一条渝昆高铁。

“每一根长轨都是高铁的‘安全基因’,容不得半点马虎。”周兰平说。为保障渝昆高铁建设进度,基地实行“三班倒、人停机不停”模式。五一假期里,她从原料检验到成品验收全程“贴身护航”:针对不同钢轨材质“量身定制”焊接参数,为极端气候路段设计专项热处理方案,甚至在轨条编号记录本上留下密密麻麻的标注。这些看似琐碎的细节,正是中国高铁实现“硬币8分钟不倒”奇迹的密码。

从“四纵四横”到“八纵八横”,从“和谐号”到“复兴号”,中国高铁的每一次跨越,都离不开像周兰平这样的“大国工匠”。他们以焊花为笔、钢轨为卷,在火花与汗水的交织中书写着“交通强国”的答卷;他们用青春淬炼匠心,以坚守诠释忠诚,在五一这个特殊的节日里,依然坚守岗位、默默奉献,让“中国速度”成为高质量发展的生动注脚。