摘要:中越青年红色研学之旅作为两国文化交流的重要载体,植根于两国共同的革命历史和红色文化土壤,承载着传承革命传统、增进青年互信、推动双边关系发展的重要使命。文章以中越红色文化的历史脉络为切入点,系统梳理其构成要素、精神内核及时代价值。研究发现,中越红色文化以共同的革命历程为历史根基,以马克思主义信仰和革命精神谱系为内核,通过物质载体与精神交流实现传承,并在新时代被赋予服务国家战略、厚植民意基础等新内涵。红色研学之旅通过沉浸式体验与互动式教育,不仅深化了中越青年对两国红色文化的认同,更在构建具有战略意义的中越命运共同体背景下,展现出强化政治互信、促进文明互鉴、培育时代新人的多重价值。持续推进中越青年红色研学之旅,既是对两国传统友谊的致敬,亦是对未来合作发展的展望,是为中越文化交流的新范式。

关键词:中越文化交流;红色研学;意义

中越山水相连,唇齿相依,自古以来就保持着友好的交流和往来。两国人民缔造的友谊源远流长,生生不息。特别是近代以来,无论国际风云如何变幻,双方在争取民族独立和人民解放的斗争中并肩战斗,在社会主义建设事业中携手同行,在推进各自现代化进程中砥砺前行,成为中国与周边国家团结合作的典范。

中越红色文化作为在革命、建设和改革进程中形成的精神财富,不仅是两国历史的见证,更是推动双边关系持续健康快速发展的重要精神纽带。青年是国家的希望民族的未来,中越青年红色研学之旅以两国青年为主体,通过实地走访、理论研讨、文化体验等多种形式探访红色文化,以达到学习和汲取中越红色文化精神内涵与时代价值之目的,是一种兼具教育性、实践性和创新性的文化交流形式。

一 中越青年红色研学之旅的文化资源

中越红色文化根植于两国共同的革命历程以及对共产主义理想的追求,蕴含着“中越情谊深,同志加兄弟”深厚感情。

(一)反帝反封建斗争时期留存的红色文化

在近代以来的反帝反封建斗争中,中国晚清抗法英雄黑旗军统帅刘永福率领中越军民在河内纸桥附近取得了两次大捷,在越北多地沉重打击了法国殖民军。清军将领冯子材领导抗法军民取得了镇南关大捷、凉山大捷等胜利,云南清军和黑旗军组织了宣光包围战等重大战役,成为中国清朝援越抗法斗争最具代表性的重要事件,至今仍留存有许多中越并肩战斗可歌可泣的故事和值得缅怀的战斗遗迹。

中国维新运动的领导者康有为、梁启超和民主革命的先行者孙中山先生的思想和行动,对越南潘佩珠先生领导“东游运动”和反法抗法斗争有深远影响。法国人修建的从越南海防至中国昆明的滇越铁路,沿线留下了许多法国殖民者侵略、压榨和奴役中越两国人民活着的证据。越南河内富良江上的升龙铁桥,中国境内的人字桥、白寨大桥、开远花桥等大型工程,见证了中越两国人民付出的鲜血和汗水。中国的蒙自、碧色寨、芷村、开远等铁路沿线还留存有中国共产党组织、胡志明主席从事革命活动的遗迹,至今还有少量越侨及其后代生活在铁路沿线城市和村庄。

孙中山先生等人领导钦州廉州起义、镇南关起义、河口起义和广州起义时总指挥机关就设在河内甘必达街,每次战役都是在越南准备和以越南为基地发动,得了越南人民的大力支持,范鸿泰等人还为此献出了宝贵的生命。越南会安中华会馆内的华侨华人烈士遗像,刻有“民族民权民生”和“公有公治公享”字样的石花瓶等辛亥革命遗物,广州中山堂、黄花岗七十二烈士墓及公园内的范鸿泰墓等都是很好的中越红色文化资源。

(二)中越共产党人相互支持共同革命留下的红色文化

1924年11月,阮爱国(胡志明)以共产国际执行委员会东方部委员的名义来到广州从事革命活动,次年便在广州市越秀区文明路13号成立了越南第一个以马列主义为指导的革命组织——越南青年革命同志会,并举办政治训练班。周恩来、张太雷、澎湃、陈延年、李富春、恽代英及领导省港大罢工的领导曾给政训班的越南同志上过课。很多越南同志完成学习任务后返回国内从事革命活动,成为越南革命的中坚力量,少部分则留下来参加中国革命,有的还参加了北伐战争、秋收起义和井冈山斗争,涌现了像阮山洪水这样著名的两国将军,为中越革命作出了重要贡献。1930年越南共产党在香港九龙成立,广州、香港等地留下了胡志明、胡松茂、黎鸿峰等越南共产党早期著名领导者从事革命活动的遗迹。中国的龙州、靖西、那坡和越南高平的北坡成为越南革命的重要根据地,北坡更有越南“延安”之美称。中国的砚山、文山、昆明及越南的高平、凉山、太原、宣光、安沛等地留下了许多陈赓、韦国清将军和中国越南军事顾问团并肩战斗的佳话和历史遗迹。为了越南的革命事业,中国共产党、中国边民与越南的同志一起出生入死、风雨同舟、结下了深厚的革命感情。

20世纪中叶以后,新中国全力援助越南抗法抗美,帮助越南修建了许多军用、民用设施,同仇敌忾,取得边界抗法战争的胜利和奠定府大捷,迫使法国同意越老柬独立,1400多名中国将士英勇牺牲,长眠在越南的土地上。20世纪50至70年代,受战争影响,越南一批学校迁到广西办学,数千名越南学生在中国度过了难忘的青春岁月。广西和云南的一些军事院校和中国的很多高校为越南培养了大批的军事干部和建设人才,中国砚山、蒙自等地培训和装备了部分越南军队,有力支持了越南的独立革命运动。桂林的南溪山医院在20世纪60年代共接收了119批共5432名越南伤病员,完成2576例手术,无偿献血77.9万毫升[]。如此等等,在中国人民处于极度困难的时期,仍然坚定地支持越南进行独立革命运动,两国人民用鲜血凝结成了牢固的革命友谊。

(三)中越共产党人革命圣地及红色标志代表的红色文化

中越两国共产党党旗、国旗均以红色衬托镰刀锤子组合图案和金星图案,国徽文化元素和色系也有很大的相似性。红色作为世界共产主义信仰、社会主义意识形态的底色深深地刻印在两国人民的心中,构成民众现实生活和精神世界的标志颜色。既包括了像中国上海党的一大会址、八一南昌起义纪念馆、广州起义纪念馆、井冈山、延安、天安门广场等革命圣地,也涵盖了胡志明在广西那坡和那岑等边境地区的革命旧址、胡志明纪念堂、巴亭广场主席府、胡志明陵、革命军事博物馆、奠边府战役遗址、中越边境地区的胡志明旧居等。这些革命圣地和战争时期的遗址、文献、武器、生活用品等承载历史记忆的实物,不仅是被赋予红色情感共鸣的历史见证,亦是中越青年沉浸式感知红色文化重要的教材。

(四)马克思主义本土化形成的理论红色文化

在马克思主义普遍原理与中越两国革命和社会主义建设实践相结合的历史进程中,形成了中越红色文化灵魂。中国的毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,与越南的胡志明思想均是马克思主义本土化形成的理论成果,是科学共产主义理论的重要组成部分和共产主义运动新的指导思想。其中,中国共产党通过“为人民服务”的宗旨和群众路线,将唯物史观转化为治国理政实践的创新。越南共产党则将马克思主义与越南儒家“仁政”思想结合,提出“爱国、进步、团结、勤劳”的价值观,均体现出两国红色文化的“人民主体性”核心特质[]。中国的“长征精神”与越南的“胡志明小道精神”等则均体现了牺牲精神与斗争精神的一致性,具有伟大的教育意义和传承价值。中国的抗日战争与越南的抗法抗美战争,共同构成了“民族独立与人民解放”的叙事主线,两国均将革命英雄主义,民族主义视为红色文化的核心符号,具有强化文化共性及革命叙事的特征。再如中国的雷锋、焦裕禄与越南的“南方解放”英雄群体,则成为服务人民、担当作为的精神坐标。这种共同的精神和价值取向形成的理论红色文化不仅奠定了中越红色文化的情感基础,更通过教育、宣传、纪念活动、组织研学等制度化方式传播,使革命传统和共产主义信仰成为两国代际传承的红色基因。

二 中越青年红色研学之旅的精神内涵和时代价值

中越红色文化的当代活力源于两国跨越地域与时空的红色符号所蕴含的精神力量,中越两国人民并肩战斗的历史记忆和英雄事迹,不仅塑造了两国对马克思主义的坚定信仰,更孕育出了以实现共产主义理想为核心的红色精神内涵和时代价值。

(一)信仰马克思主义理论的共同体

中越红色文化以马克思主义为根基,形成了超越地域与历史的精神纽带,其核心在于对社会主义意识形态的坚定信仰与共同实践。马克思主义本土化形成的理论成果,不仅是两国革命与建设时期理论创新的典范,更是凝聚民族共识的政治灵魂。

在理论层面,马克思主义作为中越红色文化的灵魂,构建了两国意识形态的共同底色。两国红色文化均以辩证唯物主义和历史唯物主义为哲学基础,将实现共产主义作为终极目标。中国共产党将马克思主义普遍原理与中国革命和社会主义建设实际相结合,形成了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想等理论成果,构建了具有中国特色的社会主义理论体系。越南共产党则将马克思主义普遍原理与越南民族解放运动相结合,诞生了胡志明思想,在实践过程中越南共产党强调“以民为本”的发展理念,并将社会主义理论与市场经济相结合,形成了“革新开放”的理论框架。

在实践层面,中越两国通过制度设计强调马克思主义的指导地位,及其与本国实际情况相结合的理论指导作用。中国通过“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育、习近平新时代中国特色社会主义专题教育等常态化理论学习和教育机制,将马克思主义信仰融入国家治理体系,与本土化理论成果一道构建起中国共产党人科学理论信仰的精神谱系。越南则通过胡志明思想教育体系,在中小学课程及党政干部培训中系统构造马克思主义世界观,并强调马克思主义对越南革命及社会主义建设的指导性作用和意义。两国均将反对资本主义意识形态渗透,防范“颜色革命”作为文化和政治安全的核心任务。

开展中越青年红色研学之旅最重要的精神内涵、时代价值和研学意义,就是要坚持好和传承好马克思主义,做好理论与实践的双重坚守,形成两国社会主义意识形态更为强大的凝聚力和引领力。这种两党指导思想和理论的同源性体现了两国对阶级斗争理论的坚持、对无产阶级政党领导地位的认同,以及对社会主义道路的坚定信念。这是中越青年红色研学之旅最重要的精神内涵,也是对两国青年进行理想信念教育最重要的时代价值。

(二)民族独立与人民解放精神的同频共振

中越相连的国境、相同的国情、相似的遭遇、相同的革命任务使两国人民在争取民族独立、人民解放的并肩战斗中书写了“中越情谊深,同志加兄弟”的英雄史诗和铁杆友谊。既包括了中国的孙中山先生和越南民主斗士潘佩珠先生为代表的民主革命先生者们结成的战斗友谊,又包括有中国抗日战争、解放战争及越南的抗法抗美战争、南方解放战争时,中越两国共产党以毛泽东主席和胡志明主席为代表的老一辈无产阶级革命家们开创的同呼吸共命运的革命友谊和深厚的私人感情。越南人民将中国毛泽东等老一辈革命家视为越南的恩人,中国则将胡志明称为“越南人民的伟大领袖,中国人民的亲密战友。[]”胡志明获悉中华人民共和国成立的消息时曾说:“越南和中国是两个具有数千年历史的兄弟关系,从今以后,这一关系将为发展我们两个民族的自由幸福、保卫世界民主和持久和平而更加密切。[]”这种在争取民族独立和人民解放斗争中形成的友谊,塑造了两国相互支持、相互帮助、同仇敌忾、团结进取、勇往直前的革命英雄主义精神,需要中越青年铭记、珍视和传承。

中国的建党精神、长征精神、延安精神和抗战精神,越南的“八月革命”精神、越北斗争精神、边界战役精神、奠边府战役精神、胡志明小道精神、南方解放牺牲精神,均塑造了两国坚韧不拔、不畏困难、顽强抗敌的斗争意志和英勇奋斗、不怕牺牲的民族精神。在中国的改革开放及越南的革新开放后,两国在推进本国现代化的过程中进一步凝聚共识、增强互信。中越两国领导人共同提出“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”十六字方针,确定了新时期发展两国关系的指导思想和总体框架。“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的四好关系则将两国利益的共同性、愿望的一致性和关系的亲密性推升至另一个新高度。这些精神财富既是两国人民不屈抗争的历史记忆,更是两国携手推进社会主义伟大事业不竭的精神力量,应当为中越青年所继承和弘扬,使其在新征程、新时代绽放更加绚丽的光彩。

(三)人民主体性理论与实践逻辑的同构

马克思主义唯物史观强调“人民是历史的创造者”,人民立场是马克思主义的根本立场,人民主体性理论是中越两国执政党均奉行的科学理论。中国共产党始终坚持贯彻执行实事求是的群众路线,始终把“坚持一切为了人民,一切依靠人民,从群众中来、到群众中去,始终保持同人民群众的血肉联系,始终接受人民的批评和监督,始终同人民同呼吸、共命运、心连心[]”作为党的根本政治立场。把“农业、农村、农民”问题作为每年的头等大事来抓,形成了“从群众中来,到群众中去”的工作方式。把“人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准[]”,进而将人民主体性理论升华到“江山就是人民,人民就是江山”的高度。

越南共产党则始终坚持“以民为本”的执政理念,越共中央原总书记阮富仲就曾强调说:“革命是人民的事业,来自人民和为了人民,正是人民创造了巨大的、具有历史意义的胜利”,并通过“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的三贴近原则,将推进乡村减贫、完善社会保障体系等民生改善作为政策优先项。将人民视为财富的创造主体、国家制度的权力主体、革新开放的重要力量,越南党和国家确保每项经济政策面向人民,每一项社会政策服务于人民,以确立人民的主体性地位和作用。[]在当代治理中,中国的脱贫攻坚精神、抗疫精神强调“生命至上、举国同心”,通过全民参与的治理模式彰显制度优势。与越南在“革新开放”中推行“人民知情、人民讨论、人民参与”的机制如出一辙。方法都是通过扩大公民参与以增强政策的合法性,体现共建共享共治的“人民至上”理念。这种对人民主体地位的理论确认与实践创新,使中越红色文化超越了单纯的革命记忆范畴,成为现代化建设中破解治理难题的价值密码。既要使中越青年学习、认可和坚持两国两党“人民至人”的实践意义,也要不断传扬和增强人民主体性理论的精神内涵和时代价值。

(四)国际主义精神的延续与转型

中越红色文化的国际主义精神来自共产国际的历史传统,但在全球化语境下,马克思主义的国际主义精神已由原来的“世界共产主义革命”理论和实践,向“构建人类命运共同体”的理论和实践转型。由以苏联为核心倡导和推动的“世界共产主义革命”运动,向以中国为核心倡导和推动“构建人类命运共同体”转变,其核心内涵是建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,强调在政治、安全、经济、文化、生态五大领域的共建共享。既彰显了中国共产党及社会主义制度独特的魅力,又对全球治理贡献了中国方案。

中越两国的国际主义精神同样经历了这样的转变发展,中国派出军事顾问团、提供物资援助越南抗法抗美斗争,越南对中国反帝斗争、抗美援朝战争的声援,在“世界共产主义革命”的语境下构建了“中越情谊深,同志加兄弟”的国际主义典范。这种基于意识形态认同的互助关系,是在特定的历史背景下建立的社会主义国家之间特殊的国际主义友谊。在新的历史时期,面对世界百年未有之大变局,中越两国领导人再将中越关系推至“构建具有战略意义的命运共同体”的新高度,成为中国与社会主义国家、周边国家团结合作,构建发展型国际主义的新范式。中越青年要为构建具有战略意义的中越命运共同体凝聚青春力量,成为两国新型国家关系的践行者和推动者[]。

(五)感知中国式现代化建设的伟大成就

中国式现代化是习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上提出的重要论断,中心任务是团结和带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国,实现中国建国100周年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的同共特征,更有基于自己国情的中国特色。具有坚持中国共产党领导,坚持中国特色社会主义,实现高质量发展,发展全过程人民民主,丰富人民精神世界,实现全体人民共同富裕,促进人与自然和谐共生,推动构建人类命运共同体,创造人类文明新形态等九个方面的本质要求。[]

中国式现代理论和实践可为越南社会主义建设和发展提供学习和借鉴,可将中国式现代发展取得的成就融入中越青年红色研学的内容和活动中,使越南青年感知中国新质生产力带动高质量发展取得 的伟大成就。诸如中国强大的基建能力、高铁代表的中国速度、漂亮的城市面貌、标志性的基建工程、世界领先的空间技术、AI技术的发展和运用、信息科学技术带动的产业转型、跨境电商的强大功能、直播带货的无限可能等等。让更多的“中国制造”和“中国智造”在越南青年的脑海中和生活中留下深刻的印象,为坚定中越关系、携手共同发展和构建具有战略意义的中越命运共同体奠定更加厚实的民意基础。

三 中越青年红色研学之旅的实践路径

中越关系根基在人民、血脉在人民、力量在人民。两国均将人民和民生视为两党安身立命的关键,将青年看作民族的希望和国家的未来,将红色文化看作凝聚社会共识和开创美好未来的纽带。不可否认,红色文化面临西方文化渗透与消费主义冲击,功利主义对集体主义价值观侵蚀的危险。有数据显示,越南青年对本土革命历史的认知度较2000年下降23%;中国青年仅有41%能准确识别红色文化符号内涵。中越青年红色研学之旅是传承红色文化和推动中越关系迈向新时代的核心引擎,将革命历史转化为青年可参与的实践场景,势必激发中越青年参与的兴趣和热情,积极开展中越青年红色研学之旅正当其时恰逢其世。

建议依托大使馆、共青团、大学、外事机构和民间友好组织持续深入联合开展两国青年红色研学之旅活动,进而将这些跨越地域与时空的红色符号所蕴含的精神内涵和时代价值,在青年中继承和传扬下去。中国已通过“红色旅游+乡村振兴”模式,将井冈山、延安等地的红色资源与生态经济结合,2023年红色旅游收入同比增长35%,实现文化效益与经济效益的统一。越南则通过“红色文化+科技创新[]”,在河内设立数字革命博物馆,将抗法战争场景转化为互动体验,吸引超百万年轻用户[],运用AI技术复原抗法抗美场景,吸引40岁以下游客占比提升至62%。

其次,中越两党连续举办18届理论研讨会,举办中国“全过程人民民主”与越南“社会主义定向市场经济”理论对话,通过深化治国理政经验交流,已将红色文化与国家治理现代化结合,赋予红色文化时代新内涵。自2000年启动中越青年友好会见活动后,累计已吸引超2万人次参与。再如2023年广西与越南边境四省签署青年合作备忘录,举行中越青年企业家对话,推动跨境志愿服务和创新创业等务实合作后,中越青年的合作交流呈井喷式上扬,红色文化也从单纯的历史叙事转向现实参与。2024年数据显示,南宁职业技术大学等院校培养的越南留学生中,89%参与过红色文化实践项目,成为民间交流的“活使者”。通过“留学中国”等项目,每年吸引超2400名越南留学生到广西、云南学习,河内大学孔子学院则通过中文教学与文化活动,年培训学员超5000人次。南宁职业技术大学与越南合作建立的“电子信息现代工匠学院”,将职业教育领域的“中文+技术”模式与红色文化中的艰苦奋斗精神与职业技能培养结合,培养兼具技术能力与文化认同的复合型人才。中越边境省份、州市开展的越南党政干部培训、企业家贸易投资考察、边交会代表团互访交流等形式,可将红色研学作为内容融入活动之中,构建可持续的文化传承的多重链条,继而深化中越红色文化互鉴的深度、广度和饱和度。

再次,通过“中越人文交流年”等平台,中越联合申报“跨境革命遗址”世界文化遗产,向国际社会展示两国红色文化中的和平基因,强化国际叙事以重构西方对社会主义文化的认知框架。数据显示,2023年越南来华留学生超1.2万人,其中65%选择马克思主义理论、中国近现代史等专业,表明红色历史文化正在通过教育渠道转化为青年一代的认同基础。

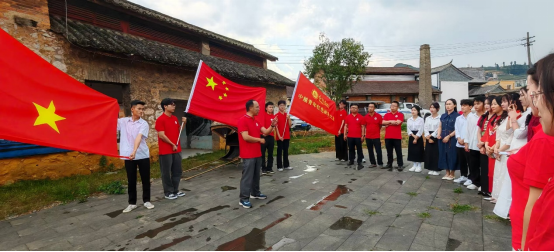

再有,紧扣中越具有战略意义的命运共同体建设,“一带一路建设”倡议,中越关系“十六字方针”和“四好精神”等目标,在坚持马克思主义根本立场的前提下,吸收人类文明优秀成果,构建兼具民族性与开放性的文化体系。2025年5月9日,红河学院组织中越青年学生赴芷村开展沉浸式红色研学活动,5月18日中国共青团中央、中国驻越南大使馆共同主办的越南青年“红色研学之旅”首场活动暨“沿着胡伯伯足迹”研学开营仪式在广西大学举行,这就为将来持续开展中越青年红色研学活动提供了很好的范式。

还有可通过中越青年红色研学、数字技术赋能与国际话语建构等方式,将红色文化打造成两国的精神纽带,为全球社会主义国家和周边国家提供现代化进程中的文化认同范本,在多元文明对话中彰显社会主义文化的生命力。越南通过“胡志明思想数字化传播”项目,将革命文献转化为VR体验内容。中国则利用短视频平台推出“红色记忆”系列微纪录片,单条播放量超千万次。中越媒体跨国制作合作《发展之路》纪录片,通过5G云课堂、AI翻译等技术完美突破语言壁垒,使红色故事在Z世代中实现“破圈”传播。如此等等的技术赋能不仅提升了文化传播效率,更重构了两国青年对红色文化的认知方式,可作为中越青年红色研学之旅云端活动的参考模式[]。

中越联合开发的“红色基因云平台”已整合两国革命遗址数据,通过VR技术实现跨国“云祭扫”。短视频平台上的“中越青年说”播放量超5亿次,年轻创作者以vlog形式重走胡志明在中国的革命足迹,用Z世代语言重构历史叙事[]。这种创新实践打破了传统教育的单向灌输模式,使红色文化从“宏大叙事”转化为“可感知、可参与”的青春符号,有效缓解了代际疏离问题。2025年“对话新时代”中越青年媒体人交流会吸引全球45国媒体参与,通过AI翻译、虚拟主播等技术,将红色文化中的和平发展理念传播至东盟及全球南方国家。这种“理论互鉴+技术赋能+民间参与[]”的三维策略,既坚守了红色文化的核心价值,又为其注入了全球化时代的对话能力。可以预见红色研学之旅必将掀起中越青年互鉴互学互爱互荣的热潮。

总之,在全球化趋势加强,区域一体化加速,世界处于百年未有之大变局背景下,持续深入推进中越青年红色文化研学之旅对增强两国青年认识中越传统友谊,夯实民意基础,构建具有战略意义的中越命运共同体,促进亚太地区合作与发展有重要而深远的作用和意义。

参考文献:

[1] 吴宏杰.红色文化的内涵探析——以红岩精神为例[J].世纪桥,2024,(11):18-20.DOI:10.16654/j.cnki.cn23-1464/d.2024.11.032.

[2] 崔大权,刘定平.习近平关于红色文化重要论述的内涵要义、基本特征和育人价值[J].中共南昌市委党校学报,2025,23(01):75-80.

[3] 杜飞进.论红色文化的科学内涵(上)[J].纪念馆研究,2025,(02):4-11.

[4] 凝聚青春力量携手共绘中越友谊新篇章[J].中国共青团,2024,(09):43.

[5] 吕欣.亲眼见证和感受到中越两党最高领导人对青年的重视与厚爱,深感使命和责任重大[N].广西日报,2023-12-14(004).DOI:10.28292/n.cnki.ngxrb.2023.007353.

[6] 姜敏.构建具有战略意义的中越命运共同体的三维探析[J].广西社会主义学院学报,2024,35(05):107-112.

[7] 郑文涛,刘晓霞.习近平关于红色文化重要论述的三重维度[J].佳木斯职业学院学报,2025,41(05):22-24.

[8] 中华人民共和国和越南社会主义共和国关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明[N].人民日报,2025-04-16(002).DOI:10.28655/n.cnki.nrmrb.2025.004717.

[9]习近平同越共中央总书记阮富仲举行会谈[J].中国产经,2024,(01):10-16.

[10]郭宸.携手向前,是同志也是兄弟[N].湖南日报,2025-04-19(002).DOI:10.28360/n.cnki.nhnbr.2025.002521.

[11] 郑文涛,刘晓霞.习近平关于红色文化重要论述的三重维度[J].佳木斯职业学院学报,2025,41(05):22-24.

[12] 习近平在越南媒体发表署名文章志同道合携手前行继往开来续写新篇[J].中华人民共和国国务院公报,2025,(12):5-7.

[13]志同道合携手行,命运与共创未来[N].人民日报,2023-12-15(001).DOI:10.28655/n.cnki.nrmrb.2023.012745.

[14] 中华人民共和国和越南社会主义共和国关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明[N].人民日报,2025-04-16(002).DOI:10.28655/n.cnki.nrmrb.2025.004717.

[15] 王一迪.中越共青团举行专题研讨会交流思想理论工作经验[N].中国青年报,2024-10-17(002).DOI:10.38302/n.cnki.nzgqn.2024.004115.

[16]曾容英.中越青年聚首话题越来越新[N].广西日报,2024-10-30(007).DOI:10.28292/n.cnki.ngxrb.2024.007019.

[17]本报记者.中越情谊深同志加兄弟[N].广西日报,2023-12-14(004).DOI:10.28292/n.cnki.ngxrb.2023.007371.

[18] 唐华,牙韩彰,朱金莉,等.中越友好世代传承[J].当代广西,2010,(18):10-11.

注释:

[] 李维俊、庞革平、洪秋婷:《探寻红色基因,感受深厚情谊——为构建具有战略意义的中越命运共同体凝聚青春力量》,《人民日报》2025年5月27日第3版。

[] 武婷、王常柱:《红色文化的本质内涵与当代弘扬》[J].《中北大学学报(社会科学版)》2022,38(01):45-50.

[] 李家忠编译:《越南国父胡志明》,世界知识出版社2003年版,第5页。

[] 古小松编著:《越南国情与中越关系》,世界知识出版社2003年版,第215页。

[]《始终坚持以人民为中心》,《求是网》2024-05-08。

[]《把群众意见视为改革成效“最好的尺子”》,《学习时报》2024-08-22。

[] 郑玉琳:《越南共产党“以民为本”思想的历史唯物主义阐释》,《当代世界社会主义问题》2024第1期。

[] 李维俊、庞革平、洪秋婷:《探寻红色基因,感受深厚情谊——为构建具有战略意义的中越命运共同体凝聚青春力量》,《人民日报》2025年5月27日第3版。

[] 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜,为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗,——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,新华网,2002-10-26。

[] 宾阳、郭凯倩:《中越人文交流促民心相通》[N].中国文化报,2025-04-22(001).

[]宾艺苑:《绿城育才织锦绣中越同心筑梦桥》[N].南宁日报,2025-04-27(001).DOI:10.28604/n.cnki.nnnrb.2025.000959.

[] 陈学红:《红色文化的精神内涵与弘扬渠道研究》[J].新西部,2020,(17):102-103+151.

[] 阳阳、冯林:《中国—越南文化交流的历史与未来》[J].广西社会主义学院学报,2022,33(01):94-99.

[]刘刚:《中越友好的根基在人民、未来在青年》[N].人民日报,2025-04-17(002).DOI:10.28655/n.cnki.nrmrb.2025.004855.